Говоря об идентичности, мы имеем дело с мифами. Ничего реального в идентичности нет, все зависит от того, кем вы себя вообразили.

Мадина Тлостанова[1]

I

Несколько лет назад мне на глаза попался Eastwood T. Archives, Democratic Accountability, and Truth // Better off Forgetting?: Essays on Archives, Public Policy, and Collective Memory / Ed. by C.Avery, M.Holmlund. University of Toronto Press, 2010. Терри Иствуда, международного исследователя, который приобрел известность в начале нулевых своим практическим подходом к рассмотрению роли архивов в демократических обществах. Из текста я дословно помню одну мысль: документы способны расширять память. Я часто размышляю об этой способности документов сейчас, пытаясь восстановить историю своей семьи.

В 1992 году, в начале гражданской войны в Таджикистане, мои родители в возрасте немного за двадцать вынуждены были оставить свой дом в Ленинском районе Душанбе и покинуть страну, в которой я родилась. Усиливающийся конфликт в бывшей Таджикской ССР, один из самых жестоких и длительных в череде конфликтов так называемого «Процессы демократизации в бывших республиках СССР, последовавшие за «парадом суверенитетов».»[2], отягощал глубокий экономический кризис — ситуация не оставляла им выбора. «Великий исход беженцев» — под таким названием войдет в историю миграция мирных жителей из Таджикистана, начавшаяся тогда и продолжающая влиять на ситуацию в стране до сих пор.

Решение о разрыве с большой и заботливой семьей, друзьями, собственным домом, хорошей работой принималось скоропалительно. Бабушка одной из первых решила уехать из Таджикистана, как только начались вооруженные столкновения, поэтому ей удалось продать свой дом и купить новый в Сумской области. Она вернулась в родную Украину, которую покинула в младенчестве вместе с семьей во время украинского Голодомора 1932 года. Родители же откликнулись на приглашение родственников из России: под Смоленском в совхозном поселке принимали беженцев и давали им жилье в возводившихся пятиэтажных панельных домах. Обменяв свой дом на контейнер в грузовом поезде, загрузив в него стандартный набор советской мебели и бобинный магнитофон, они во время комендантского часа покинули Таджикистан. Эти обстоятельства до сих пор определяют мою жизнь, хотя на тот момент мне было три года и в памяти, кроме далеких звуков автоматной очереди и тревоги за кошку, ничего не осталось.

Прошлое не выбирают, с ним остается только справляться, думаю я, просматривая кадры из фильма Анисы Сабири «Плач танбура». Фильм рассказывает о таджикском подростке, пытающемся справиться с действительностью гражданской войны. Подросток смотрит на очередь. Люди, некоторые с детьми на руках, ждут раздачи хлеба перед воротами пекарни. Подъезжает машина, мужчина в военной форме открывает пекарню и забирает весь хлеб. Подросток возвращается домой с пустыми руками.

Я — этот подросток, только в заснеженной глубинке, в поселке с населением в тысячу человек; я смотрю, как мои родители, оторванные от своего места навсегда, пытаются пережить тяготы перестройки. Хлопоты затягивают их как в воронку, и некому ответить на мои вопросы. О прошлом рассказывает лишь горстка писем, пачка черно-белых фотографий в основном неизвестных мне людей, три мотка негативов, несколько удостоверений в синих и красных переплетах — семейный архив детей девяностых. Он стал объектом моего пристального изучения в январе 2022 года, а в сентябре 2023 года я отправилась в Таджикистан, чтобы восстановить разрозненную историю своей семьи.

II

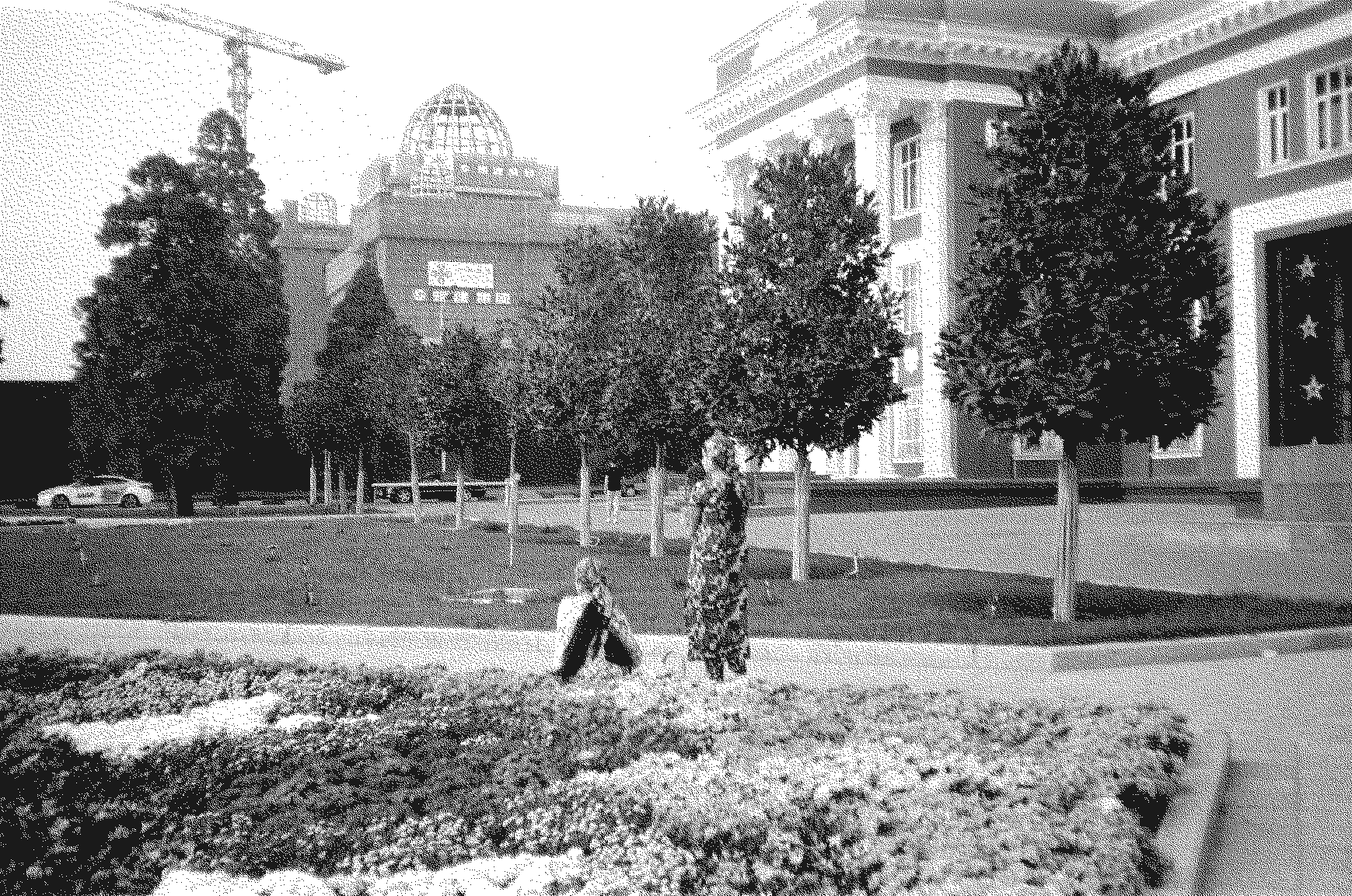

Нашего дома больше нет, на его месте стройка, но дом прадеда Хакризо его наследникам частично удалось сохранить. Последние несколько лет в Душанбе ускоренными темпами идет высотная застройка: одноэтажные и двухэтажные здания, особенно советского периода, сносят и на их месте возводят современные многоэтажки. Горожанам выплачивают компенсации за снос. Несмотря на огромный отток населения в связи с трудовой миграцией, Душанбе переполнен. После окончания гражданской войны началась новая волна урбанизации: люди оставляли Небольшой населенный пункт или поселение (тадж. қишлоқ, деҳа). и спускались из горных районов в долину, занимая пустующие и полуразрушенные дома. С тех пор эта тенденция лишь нарастает. Кроме того, в городе скупают недвижимость переселенцы из Афганистана, покинувшие исламский эмират из-за экономического кризиса и радикализации политического режима.

Дядя Рустам указывает нам на новую девятиэтажку. Она возвышается на месте, где раньше за высоким каменным Каменный или глинобитный забор, ограда или глухая кирпичная стена дома (тадж. девол). находился дом прадеда. Чуть поодаль был скотный двор — эта земля сохранилась за семьей Рустама, а Рустам, в свою очередь, сохраняет фамилию Хакризоев. Кроме нас с отцом, дядя Рустам с тетей Зебо — единственные прямые потомки прадеда, близкие родственники моего деда Тагайбека. При первой встрече они отмечают: «Ты похожа на него».

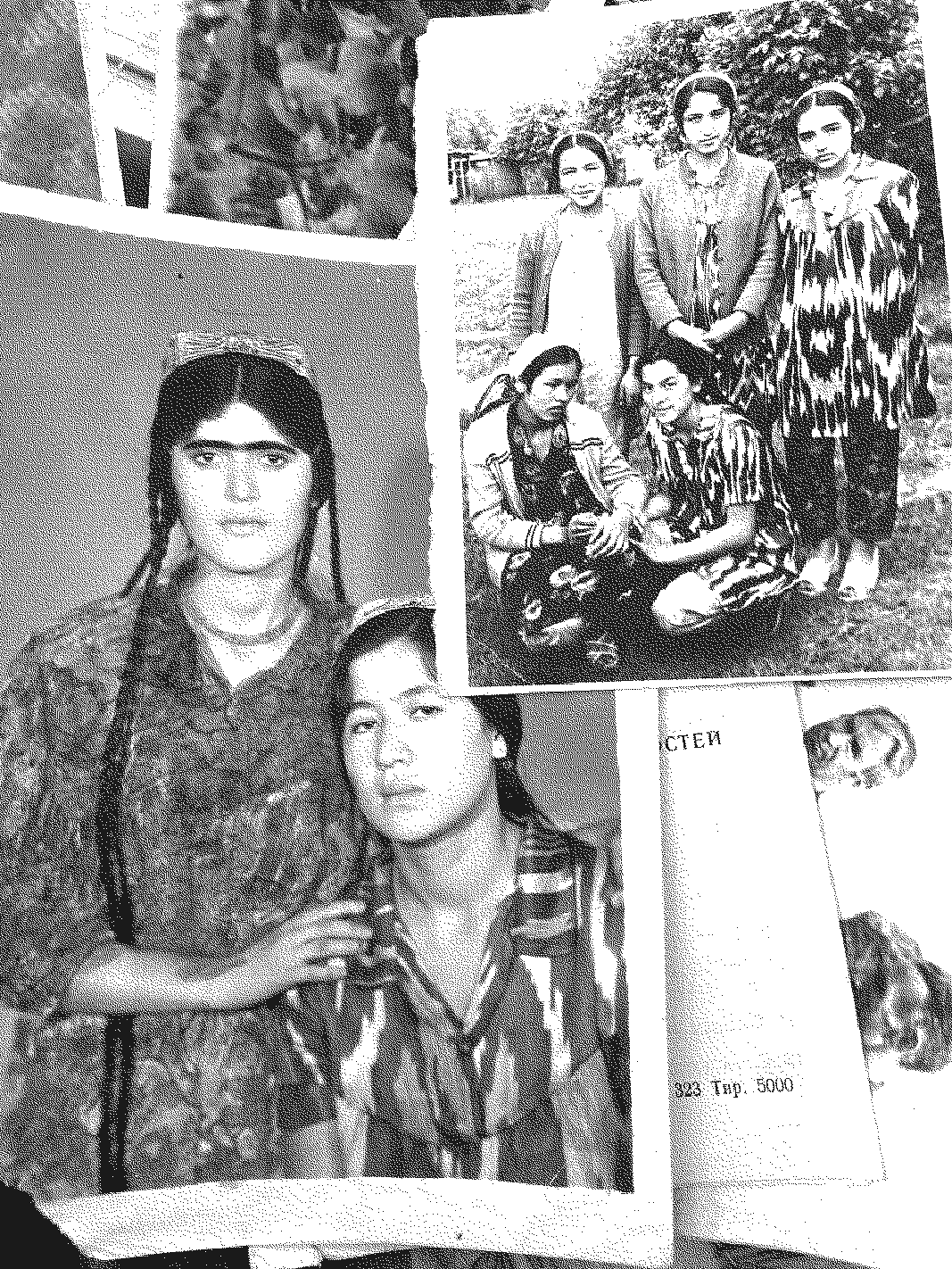

Тетя Зебо показывает семейный архив и отвечает на мои вопросы, подготовленные заранее. Мы познакомились вчера. Ее имя в переводе с персидского означает «изящная, живописная»; она преподает арабский, знает узбекский и русский. Когда она услышала о цели моего приезда, сказала, что в конце меня ожидает саваб — духовная награда. Зебо чтит Араб. таваф, ат-тавваб — одно из имен Аллаха, означающее «Прощающий», «Принимающий покаяние». Со временем этим понятием стали обозначать паломничество в Мекку и обход священного камня Каабы.Саваб — с араб. буквально «вознаграждение, награда». — возможность прощения после покаяния в Коране, а работа с историей семьи, по ее мнению, это что-то вроде покаяния или священного долга.

В картонной папке два семейных портрета, оба оформлены в паспарту 24×30. На первом снимке мужчина лет сорока с миндалевидными глазами, воротник-стойка советского мундира, на груди справа — «Золотая Звезда» II степени, медаль «За безупречную службу» и юбилейная медаль «ХХ лет РККА», одна из первых боевых медалей Советского Союза, учрежденная в 1938 году; слева — орден Красной Звезды. Прадед Хакризо не родной мой прадед, но именно он вырастил моего деда как своего сына почти с самого его рождения. В основе фамилии моей семьи — Хакризоевы — его имя. Древнее персидское имя, значение которого сейчас трудно восстановить. Всю свою жизнь Хакризо служил в милиции в Ленинском районе, недавно переименованном в район Рудаки. В конце двадцатых годов совсем юношей он участвовал в подавлении движения национального сопротивления, которое разгорелось в разных слоях таджикского общества в ответ на советизацию. Детали этого участия никто из семьи прояснить уже не может. Однако известно: обстоятельства сложились так, что его карьера стремительно пошла вверх, и к моменту образования Республики Таджикистан в 1929 году он уже был влиятельным человеком в своем районе. На единственном семейном портрете Хакризо в мундире Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Второй черно-белый портрет раскрашен вручную. На нем женщина, возраст которой определить трудно. Видны линии кистью в прорисовке платья из шелка-адраса, воротник аккуратно «по-советски» уложен, голова не покрыта, и в волосах просвечивают седые пряди, взгляд слишком прямой и юный. По семейным легендам, Бибиходжа была красавицей, маленькой, всегда носила две косы вместо Сорок косичек — традиционная прическа для незамужних женщин в Таджикистане.. Кроме того, она имела знатное происхождение, хорошее приданое в чистом золоте, и в своих рассказах Зебо называет ее «Пери, пэри (с перс. «сказочный») — в мифологии волшебный дух в образе прекрасной неземной женщины. Подробнее об этом см.: Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. 672 с. URL: http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s26/a002681.shtml.». «Биби» — приставка к женским именам в персидских и тюркских языках со стирающимся значением: «юная» или «девочка». Биби Ходжа. Девочка-госпожа.

Никто из семьи не знает года ее рождения, но ее история в чем-то свидетельство создания новой советской республики. Первый муж Бибиходжи, родной отец моего деда Тагайбека, был муллой. Его имя в памяти семьи не сохранилось, о нем самом известно мало. Прадед происходил из привилегированного рода исламского духовенства, знал несколько языков; его отец преподавал в Медресе (араб. «место учения») — религиозно-просветительское учебное заведение. в Самарканде. Об этом тетя Зебо говорит осторожно, и из ее рассказа я понимаю, что он был не столько служителем мечети, сколько просвещенным человеком, носителем тайного знания. Она помнит, как долго были запрещены медресе в советское время. В середине 1920-х, после прихода большевиков и установления советской власти, в регионе начались религиозные гонения, которые стремительно перерастали в репрессии: массово разрушались мечети, изымались книги на арабском языке, за хранение литературы или написание текстов на арабском алфавите арестовывали, служителей культа расстреливали. Вследствие этих чисток была ликвидирована таджикская интеллигенция. Прадеду, как и многим другим мужчинам, пришлось покинуть семью и спасаться бегством в Афганистан. Семнадцатилетняя на тот момент Биби осталась с двумя грудными сыновьями. Милиция и военные преследовали бежавших до границы, многих при переходе границы расстреливали. Прадед уцелел, но вернулся обратно лишь накануне перестройки.

Зебо говорит, что Тагайбек встретился со своим отцом незадолго до его смерти.

III

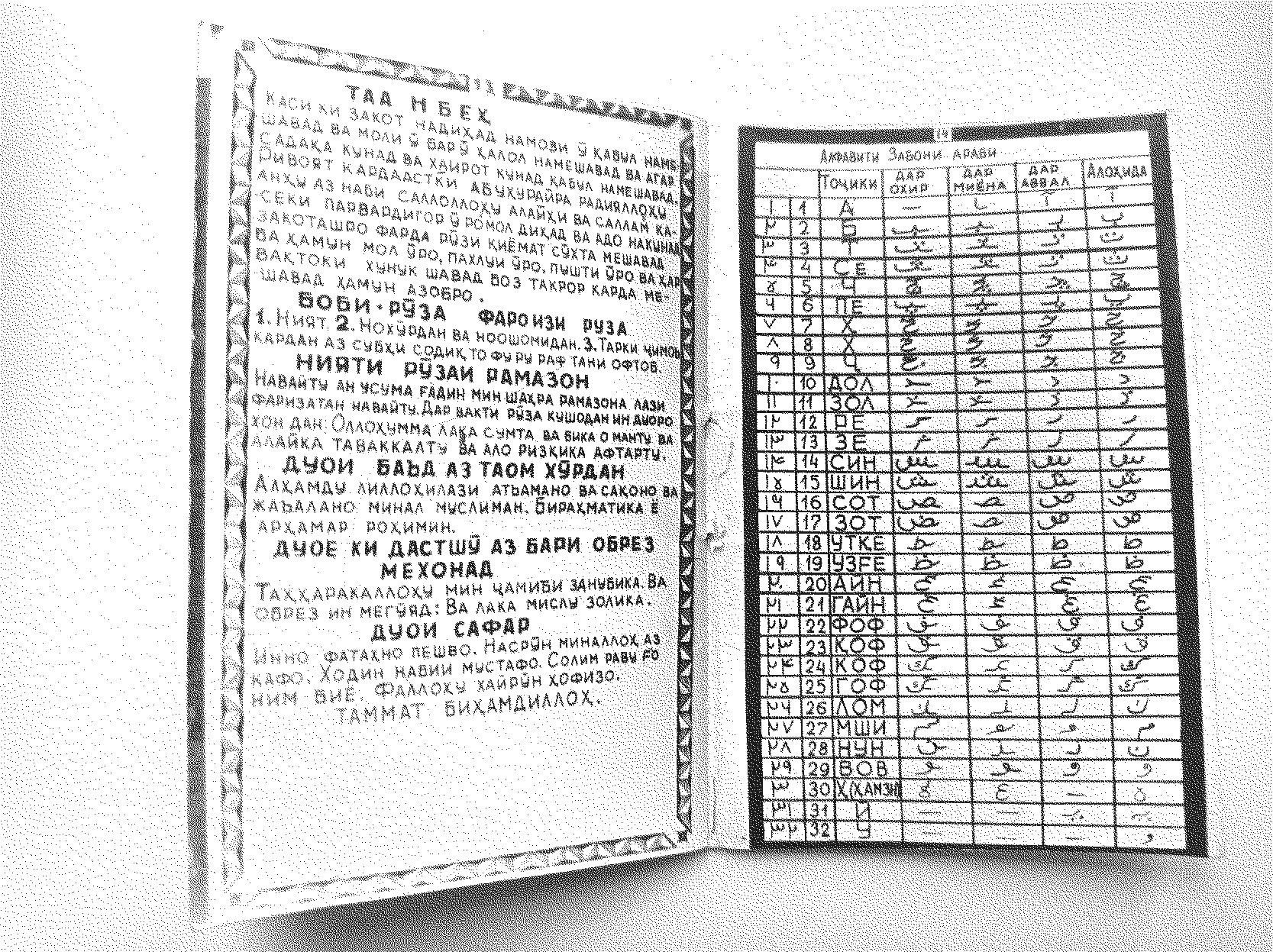

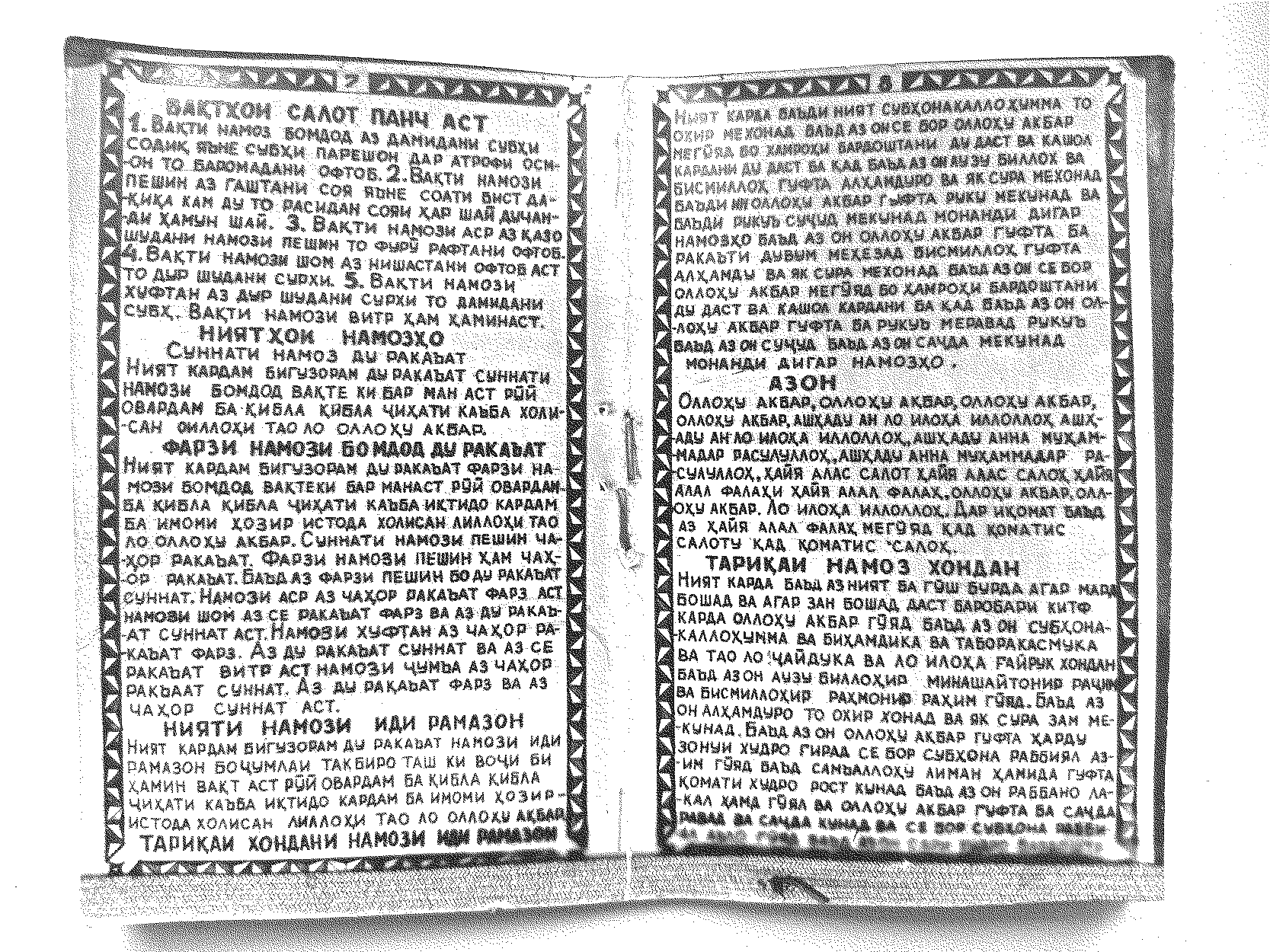

В 1996 году мой отец перевез деда Тагайбека в Россию, тот пытался выращивать дыни на глинистых почвах центральной полосы, а через год умер от рака. После него осталась небольшая стопка вещей — набор переселенца. Тогда, в восемь лет, эти вещи мне показались собранием великолепных, самых разных, манящих и загадочных предметов, из которых я взяла один на память. Черно-белая брошюра величиной с ладонь из плотной фотобумаги, на обложке которой среди орнаментов арочной формы значилось: «С тадж. буквально «Послание Ислама».». Только со временем мне открылся ее секрет: страницы отсняты с рукописи, сделанной тушью, и сшиты вручную; внутри — бисерным почерком краткий пересказ сур Корана на таджикском. На обороте таблица с алфавитом: столбики персидских букв граничат с рядами кириллицы. Помню, что этот визуальный контраст двух видов письма поразил меня тогда. Одни люди на планете пишут, словно вырубая уголки, другие — избегая углов вовсе. Сейчас, рассматривая эти плотные ряды кириллических начертаний, я ощущаю искусственную образность языка. Как и в других частях Советского Союза, в республиках Центральной Азии распространялся религиозный самиздат, только в основном с рукописей, тиражируемых фотокопированием. Писать старались печатными буквами, хотя не всегда получалось, и у каждого «карманного Корана» появлялся свой уникальный стиль.

Этот, на первый взгляд, частный документ стал связующим звеном между историей семьи и более масштабными событиями. Постоянное ощущение инородности, неуместности, сопровождавшее и поддерживавшее меня с детства, придавало силы выявлять подобные связи. Собирание семейного архива, превращение его в своеобразный метаархив сформировало мое критическое отношение к документу: источники, наделенные документальностью и призванные свидетельствовать об одном, могут сообщать многое другое или вовсе замалчивать. Так, в моем свидетельстве о рождении указано «таджичка», а у моего брата — «узбек». Эта путаница, связанная с тем, что наша семья долгое время не понимала, кем на самом деле был дед, восходит ко времени образования Таджикистана.

12 июня 1924 года Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело и приняло постановление о «Национальном размежевании республик Средней Азии (Туркестана, Бухары, Хорезма)». Национальное размежевание, известное также как «национально-территориальное размежевание», — процесс стремительного создания советской властью новых административно-территориальных единиц (республик, областей, районов), основанных на национальном признаке. Уже в 1925 году на месте Киргизской АССР, Туркестанской АССР, Бухарской ССР и Хорезмской ССР возникли новые республики. Таджикам, несмотря на численность, наличие собственного языка и расселение на всей территории региона, достались «лишь высокие горы, отсталые, разоренные войной кишлаки»[3] — в окраинных предгорных районах Памира в составе Узбекской республики возникла Таджикская автономия (Таджикская АССР).

Только с открытием доступа к архивным материалам, касающимся процесса размежевания — или, как его впоследствии назвал историк Рахим Масов, «топорного разделения», — исследователям удалось очертить комплекс причин, вследствие которых таджиков долгое время не было в перечне на получение государственности в рамках советской системы. Перечне иерархичном, предполагавшем не только искусственное формирование отдельных наций, но и деление среди них на «титульные нации» и «народности без статуса». Как единственному персоязычному населению региона среди тюркоязычных народностей, имевших огромное политическое влияние и многочисленную партийную элиту, им не удавалось отстоять свое культурное значение и автономный статус. Численность таджиков, как и действительные области распространения их оседлости, замалчивались на протяжении всей подготовки процесса размежевания.

На такой обширной и неоднородной в плане распределения природных ресурсов территории, «не имевшей до советской власти традиций государственного строительства по национальному признаку»[4], это привело к обострению отношений между этническими группами. Чтобы избежать изгнания из культурного и экономического центра на периферию, многие таджики предпочитали приписывать себе узбекскую национальность, и в то же время для сокрытия численности таджикской национальности детей, рождавшихся в таджикских районах, власти записывали узбеками.

В самостоятельную республику Таджикская автономия была преобразована лишь в 1929 году, но окончательное ее формирование завершилось в 1939 году с установлением таджикского языка в качестве государственного и введением алфавита на основе кириллицы. Названием населения Таджикской ССР стал экзоним «таджики», но язык до конца ХХ века сохранил персидское наименование «фарси».

Документы, подобные «Рисолати Ислом», не интересуют меня в своей историографической перспективе: они свидетельствуют о большем, чем об отрезке одной жизни. Я вижу в них призыв внимательно смотреть на вещи и документы, собирать архив кропотливо и включать в него, на первый взгляд, взаимоисключающие свидетельства на равных, избегая иерархий. В конечном счете документальностью можно наделить все: постановления партии и аттестат об окончании школы, семейный портрет и памирские джурабы, письма и географические карты, даже фотографии из этой поездки. Самым сложным оказывается вообразить, что не бывает более или менее значимого свидетельства, как и не бывает более или менее важного знания. Про себя я называю такой подход «анархивация». Это понятие я встретила на одной выставке, и оно обозначало производство и распространение независимого, открытого знания о прошлом.

Пока тетя Зебо и отец вспоминают детали похорон Тагайбека, я решаю возвращаться обратно через Самарканд.

По дороге в центр Душанбе таксист делится воспоминаниями о временах гражданской войны и заключает: «Президент Рахмон прекратил весь этот ужас, братья перестали убивать друг друга, и мы никогда не должны об этом забывать». Я выхожу на проспекте Рудаки прогуляться и посмотреть на памятники в свой последний вечер в городе, на ходу перестраиваю маршрут и решаю пройтись дорогой протестующих до Дворца нации. В глаза бросается тотальное подавление исторической архитектуры хаосом новой застройки, большая часть которой — К 2023 году объем инвестиций Китая в экономику Таджикистана составил большую часть всех инвестиций в страну. По официальной информации в СМИ, Китай опередил такие страны, как США и Россия. Особенно это заметно по масштабным строительным проектам, развернувшимся в Душанбе. Китайские строительные компании размещают на своих объектах большие баннерные растяжки на китайском языке. ,Источники:,1. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220630/investitsii-kak-kitai-dognal-i-peregnal-rossiyu-v-tadzhikistane.,2. https://khovar.tj/rus/2023/11/obem-investitsij-kitaya-v-tadzhikistan-dostig-3-34-mlrd-dollarov/.,3. https://tj.sputniknews.ru/20230411/tovarooborot-tadjikistan-china-1056386655.html. небоскребы. Изображения президента сыплются на меня отовсюду, гигантскими шагами он сходит со стеклянных высоток, обращается с приветственным взмахом руки с фасада сталинки.

Решаюсь это заснять. Навожу объектив камеры на новое тридцатиэтажное здание службы связи из стекла и бетона. По нему спокойно бегут облака, и человек на баннере в десять этажей так же спокойно ступает по ним. Нажимаю кнопку, щелкает затвор — и история, монументальная, доминирующая, становится частью памяти. «Сделка с правдой» совершается, еще одно свидетельство отправляется в архив. Строительные краны продолжают расчерчивать небо.

Эпилог

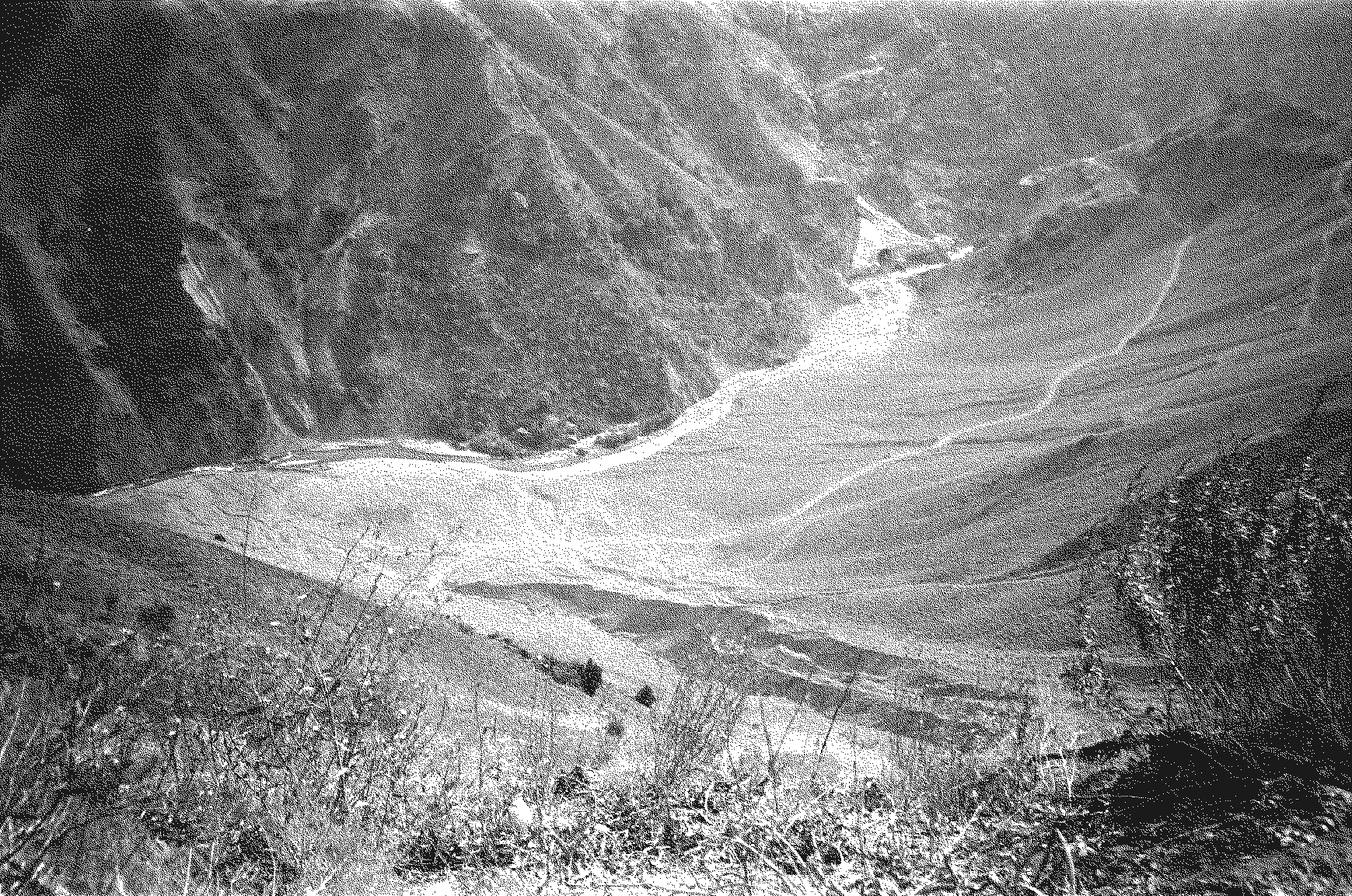

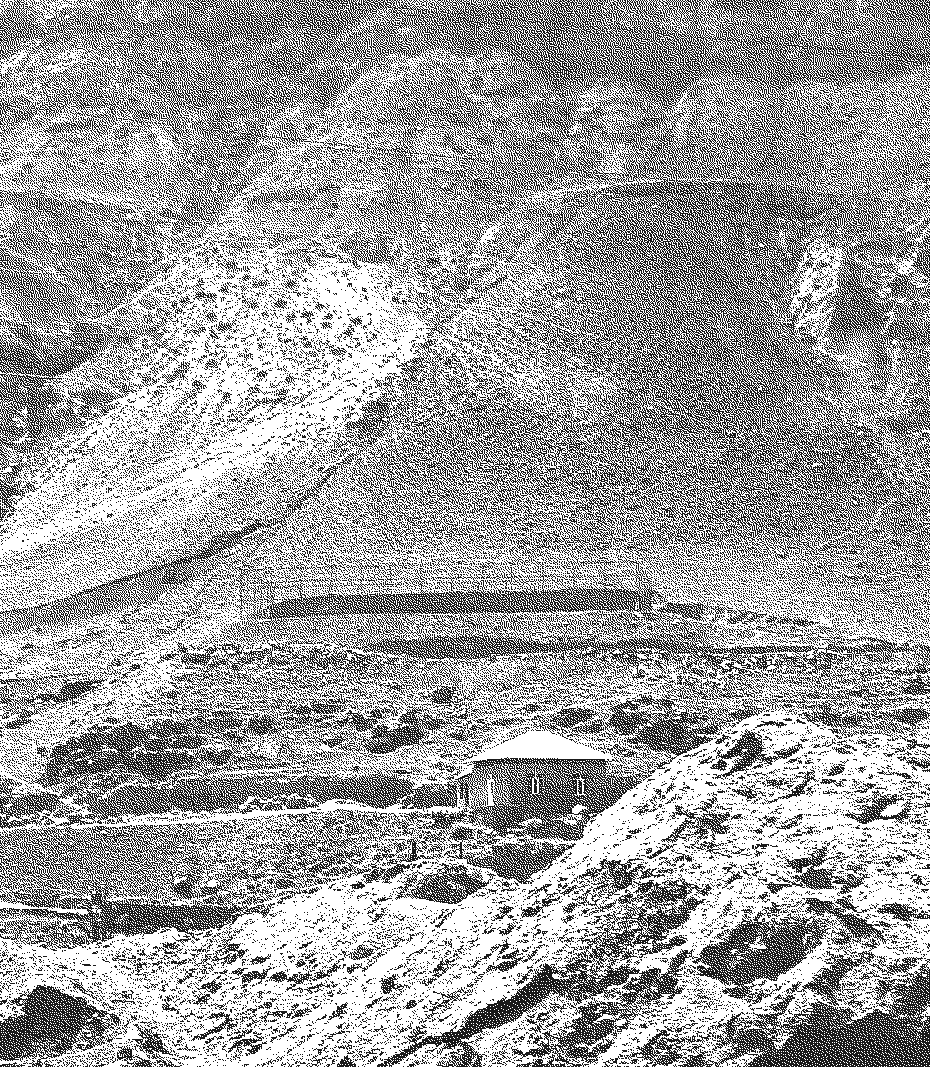

Сегодня я проявила пленки из путешествия по Центральной Азии. Вот мы миновали Анзобский перевал, а значит, переезд из Душанбе в Пенджикент близится к концу. Дальше я одна перейду пешком границу между Таджикистаном и Узбекистаном в районе КПП «Джартепа», и свидание с медресе Улугбека все-таки состоится. Перед глазами вновь проносятся горы, вездесущие и необъятные для объектива, но не для памяти: мелькают горные ульи-кочевки, узкие серые полоски земли в ущельях, разбитые на этой не предназначенной для цветения земле персиковые сады, новые шахты для добычи сурьмы рядом со старыми запечатанными тоннелями, одинокое футбольное поле на склоне среди них.

Прошлое играет все большую роль в моем понимании себя.